Corpus Christi recensione del film di Jan Komasa con Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel e Tomasz Zietek

Il cinema è sempre stato attratto dalla solitudine degli uomini di Dio, a partire da La passione di Giovanna d’Arco (1928) sino a First Reformed – La creazione a rischio (2017); passando per Narciso Nero (1946); Il diario di un curato di campagna (1951); I Diavoli (1971) e Agnus Dei (2016). Forme sempre più varie, di solitudine in località remote, o condivisa, ma ciò che ha affascinato nelle decadi i cineasti, è il poter raccontare del tormento e del turbamento della fede; l’incapacità a tenere a freno i propri istinti nella ricerca del proprio posto nel mondo. È in questo contesto filmico che s’inserisce Corpus Christi (2019) di Jan Komasa. Un’opera che rievoca la solitudine del prete senza nome di Laydu di Bresson, o del Toller di Schrader, partendo però da un assunto alla base della narrazione, diametralmente opposto.

Komasa realizza infatti un’opera che è al contempo innovazione e tradizione del genere; una profonda anima anti-clericale in cui si cela un’ode all’amore di Dio e all’importanza della fede. Una pellicola dalla profonda intelligenza e arguzia, che getta in pasto al grande pubblico il bigottismo dei fedeli – demitizzando così la figura del prete integerrimo, con cui giocare, di riflesso, sul vecchio adagio “l’abito non fa il monaco”.

Candidato agli Oscar 2020 come Miglior film internazionale, Corpus Christi ha permesso al classe 1981 Jan Komasa di farsi conoscere alle grandi platee – ma non è affatto un caso. Presentato al Tribeca Film Festival il suo ultimo lavoro – The Hater (2020) – distribuito in Italia nel silenzio generale il 29 luglio 2020; il trentanovenne è infatti uno dei talenti registici del cinema europeo più interessanti. A soli ventuno anni il cineasta polacco era già balzato agli onori della cronaca per il cortometraggio Nice To See You (2004); terzo posto al Cinéfondation di Cannes, e presentato al Munich Film Festival, Cork Film Festival e Sao Paulo International Film Festival. Poi i primi lungometraggi narrativi con Suicide Room (2011) e Warsaw 44 (2014).

Nel cast del film distribuito da Wanted Cinema a partire dal 29 ottobre 2020, figurano Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Tomasz Zietek; e ancora Barbara Kurzaj, Leszek Lichota, Zdzislaw Wardejn e Lukasz Simlat.

Corpus Christi: sinossi

In un centro di detenzione, il giovane Daniel (Bartosz Bielenia) vive una trasformazione spirituale mentre sconta la sua pena per un omicidio colposo. La detenzione lo rende un uomo migliore, tanto che vorrebbe poter chiedere i voti e farsi prete; possibilità purtroppo impossibile da perseguire, preclusagli infatti, per via della sua fedina penale. Uscendo dal centro, in libertà vigilata, a Daniel viene assegnato un lavoro presso un laboratorio di falegnameria; al suo arrivo, tuttavia, Daniel si dirige verso una piccola chiesa dove, per via di un equivoco, si fa passare per sacerdote.

Senza aver mai preso i voti e soltanto con le parole Padre Tomasz (Lukasz Simlat) sul sentirsi “ministero di Dio per fede”, Daniel inizia a professare in una piccola parrocchia a causa delle cattive condizioni di salute del prete del posto (Zdzislaw Wardejn). La sua comparsa genera prima perplessità, per poi sentirsi coinvolti dal giovane e insolito predicatore; ma il passato è dietro l’angolo, ed è pronto a ripresentarsi per pagare il conto.

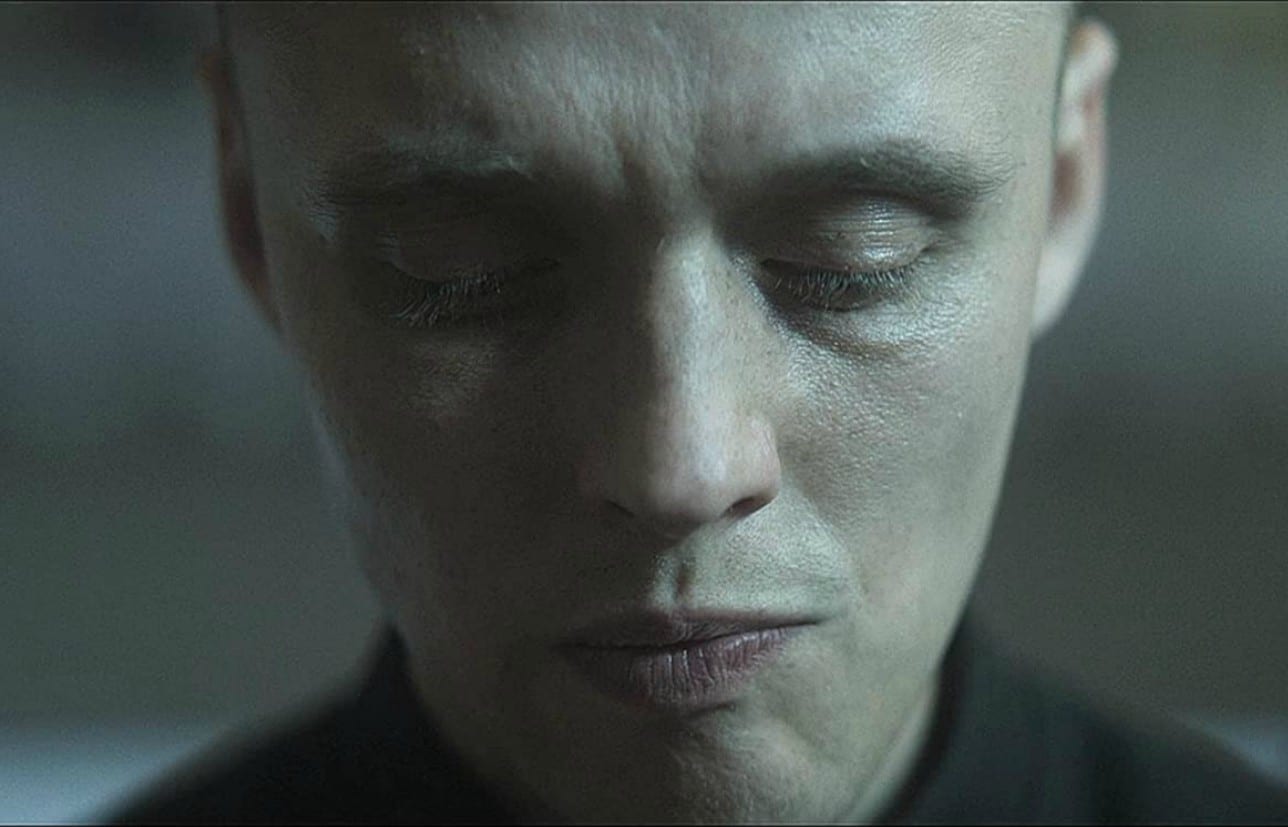

Ricordare e onorare

Un’attività di falegnameria; e una minaccia; un piano sequenza di un campo medio fisso che poi muta la direzione. Un agire fluido con cui Komasa focalizza l’attenzione dello spettatore sul volto di un uomo dagli occhi azzurri e il viso ossuto e puntuto che “fa da palo”; il ritorno a un’apparente normalità. Dolore/Rabbia/Autocontrollo/Amore/Pretese/Aggressione/Famiglia su di una lavagna; sedie riposizionate e dormitorio; Komasa costruisce progressivamente l’arena scenica de Corpus Christi introducendo sin dalle prime battute di racconto, la componente religiosa. In un altare meticolosamente costruito tra candele, un delizioso primo piano con cui sovrapporre il crocifisso al volto di un uomo, un leggio e i Sacri testi; il regista polacco determina così le due dimensioni caratteriali – di violenza e religiosità spinta – di quello che scopriremo essere il Daniel di Bielenia.

L’ingresso scenico del Padre Tomasz di Simlat, risulta così fondamentale nell’economia del racconto, e nel suo stesso sviluppo. Dispiegando un’acuta riflessione sul ruolo della Messa, sull’importanza d’essere agenti di Dio e sul valore della preghiera:

Siamo qui per ricordare a noi stessi qualcosa di importante. Ricordare e onorare. Ognuno di noi è sacerdote di Cristo. Io, tu, ognuno di voi singolarmente. […] Ma cosa significa “pregare”? Significa parlare con Dio, dirgli qualcosa d’importante. Dirgli come ci sentiamo, parlargli della nostra rabbia, delle nostre paure, del nostro timore; dei nostri torti e forse anche delle nostre colpe. E Lui capirà.

Un incedere quindi essenziale nella “rivelazione” di Daniel, che Komasa, a livello registico, rende in modo efficace; giocandosela con un campo e controcampo tra il primo piano di Daniel e il piano medio di Padre Tomasz. Ricordando quindi allo spettatore, dell’importanza del punto di vista narrativo del suo agente scenico; sottolineandolo in sceneggiatura anche dall’intonazione del canto sacro – con cui codificare così momenti opposti tra “il non guardare gli altri” dell’azione violenta in apertura di racconto, e il “guardare gli altri” al momento della liturgia. Un po’ tutto Corpus Christi connota il suo linguaggio filmico di sguardi e non-sguardi e di “occhi come specchio dell’anima”; un lasciarsi il passato alle spalle per una nuova vita religiosa.

Corpus Christi: la dissacrazione del sacerdozio e del bigottismo dei fedeli

L’evoluzione della dimensione scenica, permette così al regista polacco di mettere la freccia nella caratterizzazione di Daniel; caricando di significato il racconto, con cui Komasa – in una fotografia delicata di colori limpidi – avvicina Daniel all’incontro con Dio per poi prenderne le distanze. Un’opposizione resa possibile tramite immagini nitide, in pieno contrasto tra sacro e profano tra un’Ave Maria e un tiro di cocaina; un primo piano degli occhi e una semi-soggettiva che danno valore a un prezioso lavoro di montaggio con cui conferire ritmo e vivacità al racconto.

La religiosità pervade così l’anima di Daniel, che vive di un contrasto visivo tra l’aspetto estetico e il suo ruolo di “agente di Dio”; sottolineato registicamente in un valido switch tra il “tu” e il “lei” che per mezzo del “collarino”, catapulta Daniel in una dimensione più elevata, e di maggior rispetto – autentico mondo straordinario del racconto.

Attraverso lo sviluppo del racconto, Corpus Christi delinea una dinamica narrativa a là Il Diario di un curato di campagna; nella solitudine di un uomo di Dio nell’esercizio delle sue funzioni, cucita addosso a uno scapestrato avanzo di galera dagli occhi di ghiaccio. Una classicità quindi, quasi da realismo poetico bressoniano, che trova però contrasto e valorizzazione con la dimensione caratteriale di Daniel. Il suo essere uomo di Dio per illuminazione, ma non “da seminario”, costituisce infatti un’atipicità evidente a livello narrativo; amplificando di riflesso la connotazione “solitaria” il cui collarino diventa, così, autentico collare strozza-fiato.

Una messinscena quindi, tra librerie wiki e messe improvvisate, la cui vocazione di Daniel prende però il sopravvento. Una maschera goffmaniana impossibile da sfilare, per necessità e per volere, con cui onorare la chiesa e la sua istituzione, ma al contempo dissacrarne i sacramenti, il sacerdozio e perfino il bigottismo dei suoi fedeli.

Il crollo del castello di carte delle dimensioni caratteriali di Daniel

Il momento topico della prima messa di Corpus Christi, diventa così, in una fotografia delicata che vive di un claustrofobico campo e controcampo tra semi-soggettiva e piani medi, una messinscena che diventa realtà. La ripetizione pedissequa delle riflessioni di Padre Tomasz in apertura di racconto da parte di Daniel infatti, diventano bricolage narrativo con cui dar loro una nuova ragion d’essere in un contesto scenico “altro”; affrontando così il ruolo “da impostore” con cui chiedersi se è degno, per davvero, della purezza di Gesù. Espediente con cui Komasa fa trasparire il conflitto interiore del suo agente scenico – in un incedere del racconto in cui la maggior consapevolezza di Daniel non fa che allargare la forbice del contrasto tra tradizione e giocosità.

Una netta opposizione tra intenzioni e realtà, che il cineasta polacco rende in maniera sublimemente ironica e macabra. Caratterizzandolo d’urla; morti tra le braccia; e una coltre di solitudine dell’animo che stringe più il cerchio – tra desideri irrealizzabili e il ritorno di fantasmi del passato. Con il dispiego dell’intreccio infatti, le due anime narrative di Daniel, quella terrena e quella spirituale, vanno in sempre più conflitto. Dinamiche relazionali che ne corroborano una e l’altra, in un restare in bilico tra due ruoli scenici opposti e dicotomici che arrivano perfino a scambiarsi nei rispettivi contesti – terreno con i fedeli, spirituale con i criminali.

La climax, in tal senso, funge da livellatore dei deframmentati segmenti narrativi. Nella figura di un Padre Tomasz deus ex machina, Corpus Christi riequilibra la disarmonia nella dimensione caratteriale di Daniel e nel contesto scenico; un agire allegorico con cui porre un freno agli intenti rivoluzionari, facendo piuttosto vincere la tradizione, la sacralità della liturgia che tra fughe e scazzottate, riporta Daniel nella sua dimensione d’appartenenza – per restarci.

Tra i migliori film che possa capitare di vedere

In un momento storico particolarmente critico per la distribuzione cinematografica, in cui si chiede al pubblico di tornare in sala, nella totale assenza di Blockbuster – con l’eccezione di Tenet (2020) per volere di Nolan; il cinema si prefigge l’intento di far riflettere lo spettatore su tematiche probanti. Corpus Christi entra così a gamba tesa sul valore della religione, cristianità; sull’importanza delle fede e la dissacrazione del clero e delle sue tradizioni. È un’opera complessa quella di Komasa, alleggerita però da un linguaggio filmico vivace e dinamico che potrebbe tuttavia pagare un tempismo non proprio perfetto in termini distributivi. Una di quelle pellicole, però, che merita il grande pubblico, la sala piena, gli applausi scroscianti e i fiumi di parole.

Sul solco di Bresson e Schrader, Komasa rilegge la solitudine dell’uomo di Dio nell’unico modo possibile, non partendo dal valore della Fede, ma dal suo agente scenico; una rilettura audace, temeraria, quasi da scandalo, ma che nella sua accezione anti-clericale è forse la più bella ode religiosa del cinema contemporaneo.