Sorrentino 9½: analisi della filmografia, dello stile e della visione di Paolo Sorrentino da L’uomo in più a È stata la mano di Dio

Presentato a Venezia 78 nella selezione ufficiale del concorso, È stata la mano di Dio è il nono film e mezzo (se contiamo il corto d’esordio, L’amore non ha confini) di Paolo Sorrentino. Il suo “9½”, anzi, il suo 8½.

La prima circostanza è un dato di fatto e la seconda una parafrasi, ma insieme sono una similitudine (non coincidenza, no, forse è stata la mano di Dio…) che fanno capire meglio il bellissimo film del regista napoletano e tutta la sua filmografia.

Perché un po’ come il capolavoro assoluto felliniano, È stata la mano di Dio è un punto e a capo, ma anche un consuntivo personalissimo e autobiografico che non fa sconti ad un dolore così interiore da non riuscire a raccontarlo.

Così come 8½ era il tentativo di Federico Fellini di riassumere la sua vita, tornare nel suo posto delle fragole e fare pace con il suo passato e i suoi errori, anche È stata la mano di Dio è un nuovo inizio per Sorrentino, ma prende inoltre la forma di una confessione estrema e lacerante, raccontando la sua vita e il suo passato intriso di felicità e dolore.

E per quanto la similitudine tra “9½” e 8½ possa fare colore, l’assonanza è ancora più impressionante nel momento in cui alcune scene iniziali del film sembra rivedere Giulietta degli spiriti o proprio quell’altro film lì.

Questo senza contare che, scendendo nel merito, l’opera portata al Lido nel 2021 è un Sorrentino che smette di fare Sorrentino, si libera dalle oppressioni del suo stesso stile e trova una nuova fluidità, una nuova modalità di racconto, un nuovo sguardo più fresco ma non per questo meno affascinante.

Come se ne La grande bellezza (…La dolce vita?)si possa scorgere la volontà di mostrare tutto quello che finora quel cinema era stato: simmetrico, simbolico, pieno di carrellate improvvise all’indietro, movimenti di macchina identificativi di un percorso e di un artista, insomma, una summa per guardarsi dietro un’ultima volta e voltare pagina.

Non che È stata la mano di Dio non sia un film profondamente sorrentiniano: c’è sempre l’autore partenopeo dietro quelle due o tre (magnifiche) sequenze oniriche che aprono e chiudono il film, c’è sempre la sua mano che porta veloce la camera verso dietro e poi fissa i volti scarnificati. Addirittura, in alcuni passaggi sembra di sentire un sonoro che – di certo volutamente – sembra ricalcare L’uomo in più, L’amico di famiglia e sempre quella Grande Bellezza. Certo, i dialoghi sono forse meno precisi e sottili, meno fitti: ma una volta fatta pace con il proprio passato, se ne può anche ridere gioiosamente, si può sorridere e scherzare su qualcosa di caro e prezioso che però non c’è più, strappato via da un destino immanente che rimane beffardo ma perché no, divertente.

Ed è infatti una bellissima sorpresa ridere in tutta la prima parte del film, perché è impossibile rimanere freddi difronte all’alchimia di due attori in stato di grazia come Teresa Saponaro e Tony Servillo: lui sempre così drammatico, questa volta invece passa sul comico e solo quando sparisce, nel secondo tempo, si fa tutto più cupo. Guardare indietro per andare avanti.

Certo non basterà a capire il cinema di Paolo Sorrentino, ma per entrare nel suo complesso e sfaccettato mondo, basta guardare l’incipit de L’amico di famiglia, uno dei suoi capolavori più sottovalutati. E osservare con attenzione la sequenza nella quale vediamo, entrando immediatamente in medias res, una suora seppellita nella sabbia dalla quale spunta solo la sua testa. Si può sentirla appena bisbigliare, inquadrata al centro dello schermo a formare un’unica, vivida immagine pittorica di inquietante, misteriosa e inafferrabile bellezza, senza afferrare pienamente il senso di ciò che dice. E quasi subito la macchina da presa le vola intorno e si ferma su alcuni individui. Partirà dopo la “vera” narrazione, e capiremo (o meglio, non capiremo) che ciò che abbiamo visto finora c’entra poco e niente con la storia di Geremia Longobardi.

Il mondo di Sorrentino è così: procede per singulti emozionali e spinte visive, in maniera assolutamente a-narrativa, perché non segue un percorso strettamente logico. Ciò che l’occhio del regista inquadra, quello che viene messo al centro dell’immagine, non è (sempre) ciò che serve a comprendere la storia, eppure è certamente un elemento utile a dare un mood all’opera nel suo complesso, a creare un’atmosfera, a far percepire allo spettatore l’emozione che Sorrentino vuole trasmettere. O ancora meglio, un mondo interiore. Perché questo mondo è un universo introflesso.

L’uomo in più

Il regista esordisce nel 2001, quando esce sugli schermi L’uomo in più: Antonio Pisapia (un espressivo Andrea Renzi) agli inizi degli anni ’80 è un calciatore di belle speranze che spera di coronare la sua carriera facendo l’allenatore. Dall’altra parte della storia c’è invece Tony Pisapia (Tony Servillo), omonimo, ex cantante di grande successo e al quale del suo periodo d’oro è rimasta solo la dipendenza dalla cocaina, eppure sogna ancora di tornare sulla cresta dell’onda. Ma il destino ha in serbo, per entrambi, uno scherzo crudele, che impedirà a tutti e due di realizzare i propri desideri.

Nessuno dei due si arrende (Antonio subisce un infortunio sul campo, Tony viene accusato di violenza su minore), eppure l’epilogo sarà tragico. C’è una cosa che accomuna i due personaggi principali de L’uomo in più, che li accomuna anche ai successivi Titta Di Girolamo de Le conseguenze dell’amore, Geremia Longobardi amico di famiglia, Andreotti divo, Cheyenne convinto che This Must Be the Place: sono uomini soli, dei drop out che nella loro solitudine (accentuata da una deformità fisica o interiore) tentano di penetrare il mistero che li circonda.

Le conseguenze dell’amore

Le conseguenze dell’amore (2004) è un film di importanza capitale, sia per Sorrentino sia per il cinema italiano tout court, rappresentando sotto molti punti di vista un punto di svolta per il cinema “d’autore”, che diventa mainstream nella fruizione e nella percezione del pubblico.

In un albergo svizzero vive Titta Di Girolamo (sempre Servillo) un commercialista dalla vita nebulosa il cui amore per una giovane barista innescherà una serie di reazioni che lo porteranno a riconsiderare tutta la sua vita. Titta non è un drop-out nell’aspetto, ma è anche lui un diverso, un emarginato dalla sua insolita dipendenza (ogni mese ricambia il suo sangue): la sua diversità lo porta a distanziarsi dal mondo e ad osservarne da una posizione privilegiata il mistero.

Con Le conseguenze dell’amore l’autore affina la tecnica e dirige un film che si può a pieno titolo definire un noir esistenziale, avvolto dalla bruma di un mistero sospeso, inafferrabile ed enigmatico, che definisce i personaggi per negazione, facendoli vivere con la cadenza del vuoto e il ritmo del nulla. Mentre il mistero si dipana, lo spettatore rimane invischiato in un senso di incertezza: la narrazione procede per cortocircuiti, in modo sbilenco. Sono l’inquadratura e l’immagine a dominare e a dare ordine alla storia, con geometrie spaziali ed esistenziali che quasi si sostituiscono ai dialoghi. Non è un caso se il film ha una sceneggiatura scarna, e se Titta stesso è un non-personaggio in un non-luogo: la macchina da presa si aggira nei luoghi e tra le persone, il montaggio diventa astratto e frenetico, per restituire le sfaccettature di una realtà, come si è detto sopra, inafferrabile.

L’amico di famiglia

Fuori dal tempo, e fuori dal – nostro – mondo, vive Geremia (Giacomo Rizzo), L’amico di famiglia (2005) protagonista del film. Vive in una dimensione parallela e sovrapposta da quella comunemente percepita, una realtà definita dal suo metro e cinquanta di altezza, appesantita da una piccola gobba, in compagnia di una madre obesa e immota davanti un televisore perennemente acceso. Con L’amico di famiglia, il cinema del regista prosegue la sua maturazione verso uno stile ancora più asciutto e astratto: il mondo introflesso di Sorrentino non è fatto di conseguenze logiche e pensieri e parole, ma è impregnato di odori, colori e visioni, di gesti, movimenti e sguardi. Geremia è sgradevole dentro almeno quanto lo sembra fuori: un usuraio che usa il piccolo potere dei suoi soldi per manipolare le persone, e addirittura per comprare l’amore che non avrà mai. In questo caso, per la prima volta, la “mostruosità” diventa parte integrante dell’assetto visionario delle storie raccontate da Sorrentino: oltre ad essere espressione dell’interiorità, è anche parte integrante di un affresco visivo che sembra richiamare, in alcune sequenze, l’inquietudine sottile e le deformità aberranti di Hieronymus Bosch.

E non è forse un caso se, come nell’opera del pittore olandese, anche nella filmografia del regista napoletano si mette in scena la libertà concessa da Dio all’uomo, la conseguente sua caduta nel vizio e il destino infernale che attende i peccatori, il tutto non senza un’acuta e sottilissima dose di ironia: tutti i protagonisti delle opere di Sorrentino vivono sulla linea sottile che divide il Bene dal Male, ma spesso cadono dalla parte sbagliata. Geremia Longobardi vive fra sussurri e preghiere, mentre in casa sua le pareti sono piene di crocefissi di ogni dimensione: il film insegue coreografie visionarie che trasfigurano il presente del protagonista, un usuraio laido che paga una prostituta per riprodurre un passato che non riesce più ad afferrare. Correndo su questi binari, Sorrentino racconta altre conseguenze dell’amore, che non riescono a salvare il protagonista dalla sua caduta dal Paradiso verso un mondo sporco fuori ma soprattutto dentro, impigliato nell’amore a buon mercato e con le pareti della vita incrostate di tristezza e cattiveria, dove le altre persone sono bestie mute relegate sullo sfondo (come il cane di porcellana), senza interazioni emozionali. La vita dei personaggi di Paolo Sorrentino è un labirinto emozionale continuo, un mistero insondabile dai contorni onirici e visionari: e l’uscita ti precipita solo nel buco nero della solitudine.

Il divo

E analogamente alla scena di apertura del L’amico di famiglia, anche Il divo si apre stringendosi su un volto: quello di Giulio Andreotti, anche lui un drop-out che però, in misura inversamente proporzionale agli altri, è riuscito ad arrivare così in alto e ad ottenere così tanto potere da restarne ingabbiato e isolato. Con Il divo, la perfezione formale di Sorrentino esplode e raggiunge il suo apice: la costruzione geometrica delle inquadrature, la perfezione levigata delle sue superfici, il montaggio matematico e frenetico (basta guardare l’inizio fino ai titoli di testa, i più belli del cinema italiano degli ultimi vent’anni), sono segnali di una padronanza totale del mezzo, anche e soprattutto perché profondamente, intimamente legate ad una poetica che si esprime attraverso di essi, al limite di una composizione pittorica. Con Il divo, Sorrentino fa rientrare prepotentemente sulla scena italiana il cinema politico, anche grazie alla contemporaneità dell’uscita de Il caimano di Moretti e del Gomorra di Garrone. E tornano le assonanze poetiche ed artistiche con Bosch: il Divo Giulio si prestava sicuramente a divenire un simbolo della riflessione sul Male del nostro Paese.

E se nel farlo, la sfida – teorica – era chiaramente con Francesco Rosi, Elio Petri e Giuseppe Ferrara, da molti punti di vista è stata una sfida vinta. Perché ne Il divo, punto di arrivo ed ennesimo punto di svolta del cinema sorrentiniano, coesistono perfettamente la visionarietà graffiante di Petri, il rigore sociale di Rosi e il cronachismo drammaturgicamente efficace di Ferrara. Il tutto però innervato, in maniera sottocutanea tanto efficace da risultare naturale, di una cifra di grottesco che diventa la personale rilettura del personaggio e allo stesso tempo il marchio di fabbrica del regista, che fa esplodere il racconto con toni quasi hip-hop, puramente postmoderni (come, se non grotteschi, erano Tony/Antonio Pisapia, Titta Di Girolamo, Geremia Longobardi?), un grottesco che diventa perfetto punto di contatto e sovrapposizione fra reale e surreale – come nelle sequenze finali che riprendono le fasi processuali dell’accusa per mafia.

Il mondo introflesso del cinema di Sorrentino è poi reso ancora una volta alla perfezione dalla prova muscolare di Servillo, che a una imitazione calligrafica quanto remota preferisce uno scavo nell’interiorità del personaggio.

Con l’esplosione al botteghino de Il divo (che, come accennato sopra, insieme al coevo Gomorra ha significato molto per il cinema italiano), Sorrentino diventa autore di fama e successo, superando d’un balzo gli angusti confini del cinema d’essai. E, fresco vincitore del Gran Premio della Giuria a Cannes, entra in contatto con Sean Penn che ha voglia di girare con lui. È da queste premesse che nasce This Must Be the Place, ibrida commistione di generi e linguaggi, che nonostante i suoi numerosi difetti riesce ad essere a oltranza opera personalissima e d’autore.

This Must Be the Place

La storia: Cheyenne (interpretato proprio da Sean Penn) è una rockstar con un glorioso passato alle spalle, e nonostante i suoi 50 anni continua a vestirsi e truccarsi come quando saliva sul palcoscenico. Vive a Dublino con la moglie Jane, ma la notizia della morte del padre, con cui aveva troncato ogni rapporto da anni, lo spinge a tornare negli Stati Uniti per cercare l’aguzzino che aveva torturato il genitore nei campi di sterminio nazisti, a cui l’uomo era sopravvissuto. Rispetto alla spettacolarità de Il divo, con This Must Be the Place Sorrentino fa un piccolo passo indietro e recupera quella cifra intimistica dell’esordio, che illumina un percorso di vita all’apparenza fallimentare. E c’è forse, in questa ripresa stilistica, la volontà di voler imprimere al film la sua firma, essendo l’opera prodotta e girata interamente in terra americana, quindi sorta di “passaporto” per il mercato internazionale. Seguendo questo filo logico si possono rintracciare nella pellicola numerose tracce di quella che potrebbe sembrare indecisione autorale, quando invece è voglia di restare fedele alla propria poetica e contemporaneamente necessità di esportare un prodotto altrimenti troppo ermetico.

Il compito riesce quasi a pieno, perché This Must Be the Place è patinato e “rasserenato”, nelle parti in cui domina la scena uno strepitoso Sean Penn che, truccato come Robert Smith dei Cure in pieno revival eighties, si produce in un’interpretazione potente e in sottrazione, purtroppo rovinata da un doppiaggio italiano che non gli rende giustizia, anche che se va detto che la sua inflessione strascicata e meditativa, che da sola rende la dimensione di tutto il personaggio, era difficile da ricreare). Per il resto, l’opera sembra girare attorno ai versi della canzone che gli dà il titolo (“e tu sei qui vicino a me/ amo lo scorrere del tempo/ mai per denaro/ sempre per amore/ copriti ed augura buonanotte/ casa- è dove voglio essere/ ma penso di esserci già/ vengo a casa/ lei ha sollevato le ali/ penso che questo dovrebbe essere il posto”, Talking Heads, This Must Be the Place): Cheyenne è un uomo che costantemente usa una maschera (il suo trucco pesantissimo da rocker), come se avesse bisogno di immedesimarsi ogni giorno di più in quel passato da celebrità, un passato che al tempo stesso è ancora a cui aggrapparsi ma pure pesante fardello da portarsi dietro (come in effetti fa, portandosi dietro per tutto il suo viaggio un trolley), al pari di tutte le sue questioni irrisolte. Cheyenne è il tipico drop-out sorrentiniano, un suo monstrum che qui svela la sua accezione etimologica: i monstra del regista (Geremia, Titta, Cheyenne, Andreotti…) indicano un prodigio e derivano dal verbo monere, ché nel significato originario è l’apparire, il manifestarsi improvviso di qualcosa di straordinario che viola la natura, quindi un avvertimento e un ammonimento per l’uomo. E il presagio suscita sia un senso di meraviglia che di stupore, generando perciò rassicurazione o spavento – riallacciandosi così anche alle assonanze pittoriche con Bosch. Cheyenne è un monstrum di Sorrentino ma anche profondamente figlio degli Stati Uniti, ricollegandosi alla “maschera” dei Cure e ad un altro celebre drop-out, l’Edward Mani di Forbice (anche lui figlio spurio di Smith…) burtoniano. In questo, Penn è straordinario nel disegnare, ancorandolo alla realtà, un personaggio che potrebbe perennemente svanire nel grottesco, che fa di tutto per essere riconosciuto ma contemporaneamente nega pervicacemente con tutti la propria identità. This Must Be The Place accentua la solitudine dell’ (anti)eroe e distende la sceneggiatura insieme allo sguardo del regista, mentre le pause hanno un significato più profondo e i silenzi sono talmente intensi da sostituire in più sequenze il senso (limitante) delle parole.

La grande bellezza

Dopo un percorso così poco rassicurante, ma anche tanto compatto e coeso dal punto di vista artistico, la regia di Sorrentino matura e straborda definitivamente con La grande bellezza, il film che per ora può essere considerato il suo opus magnum, imperfetto e screziato ma per questo assoluto e bellissimo. Un film che è come un fiume in piena (di sicuro il Tevere…), che straripa e trascina limaccioso con sé bellezza e marciume, miseria e nobiltà. Il protagonista assoluto (il Jep Gambardella di Servillo, ancora una volta splendida propaggine dell’arte di Sorrentino) è il Re di un bestiario umano senza speranza, a un passo dall’abisso e prossimo all’estinzione: umanità brillocca che viene mostrata in tutto il suo luccicante orrore nei primissimi minuti del film, una festa che è sequenza onirica e vigorosa, bellissima e perfetta, trascinante e sinuosa, dalla quale non si può non rimanere travolti e storditi. Jep non è un freak, ma in mezzo ai mostri vive e prospera: poeti muti, caporedattrici nane, misteriose spogliarelliste cinquantenni in odor di morte, attrici cocainomani, cardinali cuochi, sante dementi. Jep seduce tutti e tutti fustiga con la sua lingua mordace e tagliente, affondando il bisturi della sua intelligenza nelle pieghe di una quotidianità contraddittoria e moralmente povera, debosciata e decadente. Sorrentino decide di raccontare Roma (è lei la vera protagonista, deforme e mostruosa) per raccontare il mondo, toccando il suo cuore nero e scoperchiando le tombe antiche dalle quali esce il fantasma polveroso di una dolce vita che non c’è più. Il mondo – e quindi Roma, è ormai diventata un quadro di Bosch: illustrazione di mostri e mostruosità dal fascino geometrico, girone infernale dal quale non esiste salvezza. L’unico forse a riuscire a tirarsi via non sarà però Jep, ma Romano (nome omen?), il personaggio finemente cesellato in punta di pennello da Carlo Verdone, marionetta funebre e assonante con la cupa decadenza che pervade il film, protagonista – non a caso – di una delle scene più suggestive, raggelanti e tenebrose dell’opera: all’ombra della notte dei fori romani, ai piedi di una fantasmatica giraffa, Romano/Verdone, con gli occhi sempre nascosti dai suoi occhiali fumè, cortocircuiterà il film con una battuta tombale da pelle d’oca: “Roma mi ha molto deluso”. Dopo aver osservato i mostri della mondana volgarità, Sorrentino ha deciso di andare alla ricerca della bellezza in un mondo che, proprio a causa di quella volgarità, “bello” non sa neanche più esserlo, né nelle pieghe della fede più demente, né nel volo dei fenicotteri sul Colosseo. Sorrentino, al contrario del Fellini de La dolce vita a cui impropriamente è stata accostata La grande bellezza, è giudice abissale, freddissimo, distanziato, vertiginoso (a differenza della pietas con cui invece il regista romagnolo osservava i suoi personaggi) che, forse anche a causa dell’approccio anti-narrativo, trasforma il suo film in un vero e proprio viaggio straniante, interiore ed introflesso in un universo cinefilo, con scivolamenti da una situazione in un’altra, con continue effrazioni narrative, con monologhi interrotti da smottamenti emozionali, tanto improvvisi quanto intensi.

Loro 1

Con Loro, Sorrentino butta subito le mani avanti: il film si apre con una dichiarazione d’intenti – legali – assicurando che quello che si vedrà, e i personaggi che seguiranno, sono sì reali ma frutto di una rielaborazione artistica. E magari ha fatto anche bene, visto l’attesa creata per un’opera che, considerando il soggetto, è stata a priori esclusa dal red carpet di Cannes. Eppure va detto subito, così ci leviamo il pensiero: Loro 1 non sarà brutto, ma di sicuro è noioso.

È la prolissa, a tratti stanca, introduzione al ritratto che Sorrentino vuole fare di Silvio Berlusconi, tutta giocata sull’ossimoro “tutto documentato, tutto reale”, citazione da Manganelli che riesce perfettamente a restituire la schizofrenia della corte dei miracoli che gira(va?) intorno a Berlusconi a cavallo fra gli anni ’90 e il Nuovo Millennio. Una foll(i)a di cocaina, sesso e mal costume: che gira a ritmo forsennato intorno al suo motore immobile e anche invisibile, perché il Silvio di Servillo appare, in questo primo capitolo, solo negli ultimi 20 minuti. Diventando subito la cosa migliore del film, anzi la sola cosa riuscita: perché ha incredibilmente una forza centripeta e centrifuga insieme, perché l’icona Berlusconi si allontana quanto si avvicina allo stuolo di licenziosità morale che gli si trascina dietro, perché il suo peso etico è contrario e uguale alla sua influenza sul costume e sul modus vivendi italiota.

Addirittura, si spinge ancora più in là di quanto il “cinema su Berlusconi” non abbia mai fatto: mettendo in scena, a livello narrativo ma anche teoretico, il duetto fra Silvio e l’Italia, un covo di immorali creato e avallato proprio da lui, ma all’interno del quale solo lui, Berlusconi stesso, rappresenta un sospiro di sollievo. Sorrentino questo lo sa bene: e lungi dal creare un mostro, come invece fece con Andreotti, crea un personaggio clownesco, con la complicità di un Toni Servillo realmente stratosferico (che pur con un’interpretazione calligrafica sfugge al bozzettismo e dà una prova maiuscola), un protagonista sfuggente e ammaliante che tenta di costruire la forza di un’assenza. Ci riesce anche bene, per le prime sequenze: ma poi tutto si annacqua in uno stanco inseguimento ad un “Lui” che perde potenza, tutto si dissolve in un film che sperpera buona parte del suo potenziale visivo a raccontarci di prostitute e debosciati, lasciando intravedere la nostra storia -in cui spicca un mellifluo Sandro Bondi dipinto di punta da Bentivoglio, sempre eccellente, e certo migliore del Tarantini di Scamarcio – ma sprecando potenziale infilando nell’ora e mezza abbondante del suo film o troppo o troppo poco. Perché non dimentichiamo che Loro 1 è un film di Sorrentino: ormai è anche noioso parlare dei suoi vezzi a metà strada fra l’onirico e il surreale e costruiti con simmetria matematica, tanto noioso che non fa neanche più tanto effetto vederli. Prendiamo la primissima sequenza: bellissima e straordinaria per forza d’impatto, ma che nulla leva e nulla aggiunge al valore etico e/o cinestesico del film, si dimentica in fretta e viene seppellita da tutto quello che segue. Sorrentino mette tutto quello che può in Loro 1 (anche un cast folle, ricchissimo e ottimo, Elena Sofia Ricci compresa), ma se avesse avuto le dieci ore a disposizione di The Young Pope avrebbe potuto sviluppare meglio le troppe figure che si accalcano in scena; se invece avesse voluto concentrarsi sul suo film e solo su quello, avrebbe potuto unire 1 e 2 e girare una sola opera più forte e potente, meno pletorica. Sembra insomma girare a vuoto, mentre Scamarcio con il suo regista inseguono Lo sceicco bianco di Fellini, arrivando a citare proprio 8½, mentre Servillo monopolizza la scena facendo passare in secondo piano anche gli scenari sorrentiniani. E peccato allora che è proprio Servillo a destare l’attenzione ma troppo tardi, facendo sì che Loro 1 sia un film abortito che quando mette le ali, se le brucia subito e si spegne; peccato che questa volta il fellinismo del buon Paolo non abbia a sostenerlo la descrizione della demenza dell’edonismo contemporaneo, tratto fondante della poetica del suo sguardo.

La prima parte di Loro è quindi film schizofrenico come si diceva sopra, e come apertamente si dichiara: ma che è sbilanciato, diseguale, dislessico nel non saper bene usare e anzi dosare l’immagine di Silvio/Servillo meglio fra i due film, e che stavolta crolla sotto la smisurata ambizione del suo autore.

Loro 2

Che sapore ha una promessa disattesa? Esattamente quella del dittico Loro.

Con la certezza che vederli uno dopo l’altro darebbe un senso più compiuto a tutta l’opera di Sorrentino, che si conferma, se ce ne fosse bisogno, della solitudine dei potenti, delle ombre lunghe dietro i grandi. Che siano calciatori, attori, senatori, giornalisti o città. O addirittura chi potrebbe incarnare tutti questi messi insieme.

Perché il ritratto che Sorrentino ci consegna di Berlusconi è tutto fuorché luciferino, come poteva essere lecito aspettarsi e come ne era uscito Andreotti ne Il divo, pietra di paragone inevitabile nel corpus del regista: e invece ti prende in contropiede, e restituisce le luci e le ombre di un uomo che alla fine non è da disprezzare ma solo da compatire.

Complice l’incredibile statura d’artista di Toni Servillo, veramente gigantesco (con un’interpretazione che fa il paio con quella pietra miliare della recitazione che è Jeremy Irons in Inseparabili di Cronenberg), Loro 2 non è – altro contropiede – il racconto proprio di “loro due”, Silvio e Veronica, lasciati a margine e come chiosa; bensì un lungo racconto a cerchi concentrici che gira intorno al volto ora tumefatto, ora mascherato, ora distrutto, di un uomo che ha avuto tutto e si ritrova con niente, come un moderno Alessandro Magno che arrivato davanti all’oceano si chiede cosa ci sia da conquistare al di là del mare, del tutto, come un Prometeo rinato che pensava di regalare il fuoco agli uomini e invece in quel fuoco sta bruciando per una sua incomprensibile dannazione, un nuovo Ozymandias, re dei re, che giace ai piedi della sua statua monumentum aere perennius distrutta dallo scorrere inesorabile del tempo, della vita.

“Il tuo alito mi ricorda quello di mio nonno: non buono, neanche cattivo; ma vecchio”, è la desolante risposta di una ragazzina trofeo (la futura star Alice Pagani), l’ennesima, che non si farà conquistare ma metterà il protagonista di fronte alla sua mortalità; salvo poi risolverla con una boutade (come d’altronde è perfettamente in linea con il Berlusconi reale, quello si bigger than life), ma che affranto si mostra in tutto il suo dolore come la balena bianca inseguita da tutti e a tutti sfuggita, ma che niente può contro sé stesso. Raggiunto dalla sua stessa ombra e da quella messa al buio, all’angolo, il Berlusconi di Sorrentino è brillante e caustico, ma anche subdolo e furioso, pericoloso e ingombrante, eppure alla fine soffre come tutti gli uomini.

Anche se pesano un po’ le leziosità sui troppi finali, il didascalismo del terremoto a L’Aquila coincidente con l’ennesima investitura e il confronto finale tra marito e moglie in un battibecco che sa troppo di dialogo a tema. Loro 2 si risolve come una ferita aperta su cui si sparge sale, mostrando la perfezione architettonica del regista campano e delle sue costruzioni. Il film, preso per intero, si apre infatti con il circo volgare e ingordo delle feste popolate da nani e prostitute; prosegue con Berlusconi solo nella sua villa; continua con Berlusconi alle feste, si chiude con Berlusconi solo. Circolare, preciso e matematico, Loro (1 e 2) è al servizio della rappresentazione proteiforme di un mostro fin troppo umano: Sorrentino insegue le ombre morali senza rinunciare a mettere sotto i riflettori le super capacità di quello che in fondo in fondo era e rimane un venditore sopraffino. E mentre si avvicina il confronto con Veronica, Loro 2 mette a frutto i segnali e le metafore: Servillo rivisita Pirandello e le maschere, i personaggi si moltiplicano in un gioco di specchi vertiginoso con la realtà e vero e falso si confondono restituendo solo la magia e la poesia del puro cinema. E’ proprio in questo momento sublime di fusione (in realtà ce ne sono molti: le serenate di Silvio, la telefonata del venditore di Arcore, il confronto con Ennio Doris, il corpo nudo di Veronica in ombra e più in là un marito vicino e lontano…) che Sorrentino mostra il lato meno esposto del suo cinema, quello meno evidente eppure quello che lo fonda e lo rende unico: lo strumento del ridicolo, quella forza sottile e prepotente che deforma tutto fino a renderlo risibile per poi inserirci squarci laceranti di dolorosa realtà per dimostrare come l’assurdo, nel nostro mondo, sia l’unica verità. È la farsa di Loro 1 che trova compimento nella tragedia di Loro 2, quando il sentimento predominante diventa la malinconia: se nel primo tempo il circo scostumato era lo sfarzo del Regno, in Loro 2 restano solo le macerie (reali e metaforiche) a testimoniare la decadenza dell’Impero. Dove il venditore e imprenditore liberale ha pagato il dazio per essere – per averlo tenacemente voluto – diventato un tiranno despota e oscuro ed è rimasto un 70enne solo e sconsolato. Ripensando agli amori di ieri come un sogno svanito prima dell’alba, e agli errori da cui non si fa più in tempo ad imparare: e tutto sa di metafora. Perché Loro, alla fine, siamo stati (anche) noi.

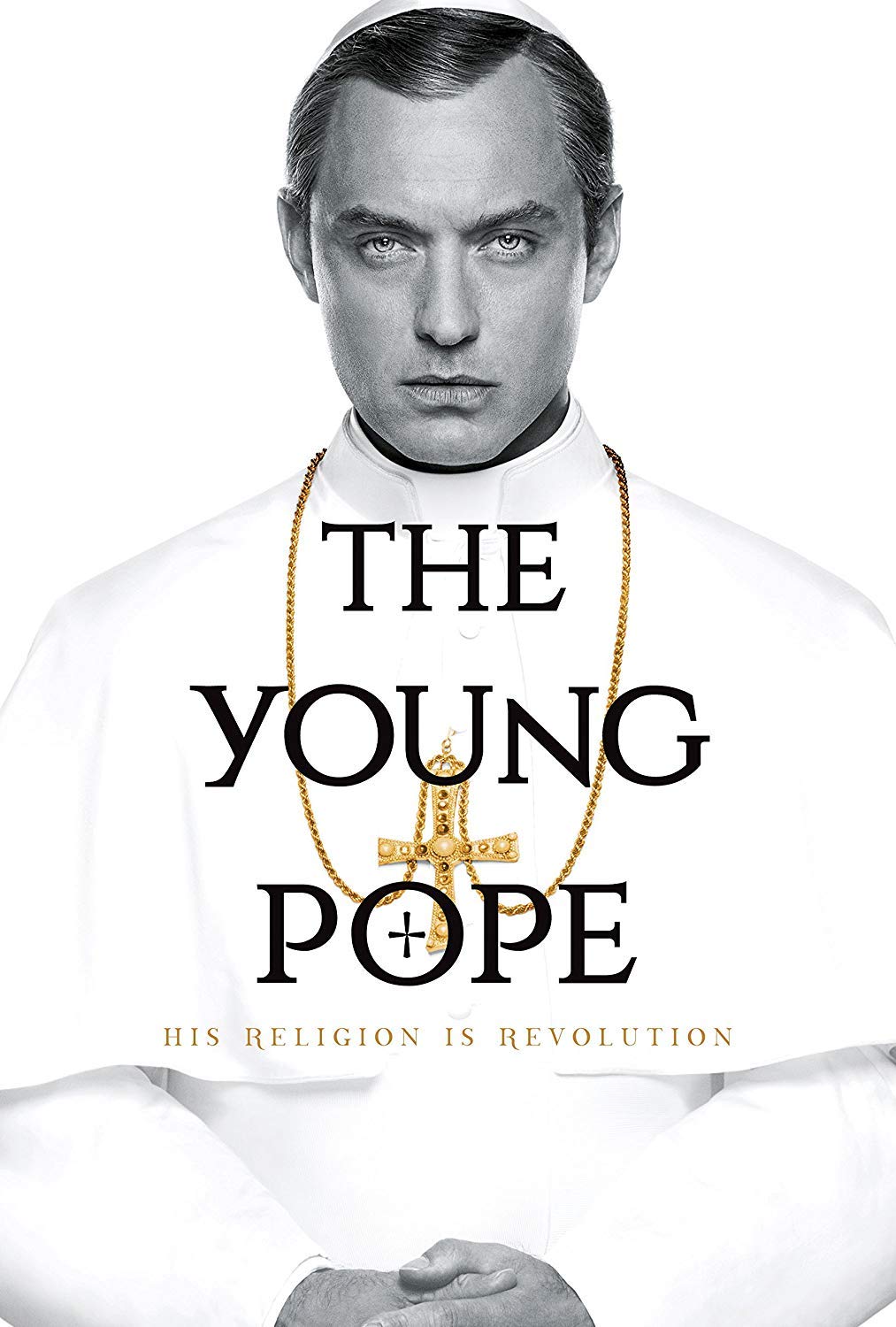

The Pope

E siccome prima di partire occorre riposarsi, tra Loro ed È stata la mano di Dio arrivano le due serie tv per Sky, ovvero The Young Pope e The New Pope, uno stallo, un’intersezione, una pausa di riflessione.

The New Pope ristabilisce l’ordine che si era creato con la chiusura della The Young Pope: una serie strabiliante perlomeno dal punto di vista visivo, che lasciava interdetti su quello metaforico e teorico. Perché se le varie sottotrame legate a Lenny Belardo (un Jude Law sornione e sinuoso come poche altre volte) restavano insolute, facendo restare anche il personaggio un grosso punto interrogativo, in questa che è ovviamente a tutti gli effetti una seconda stagione il senso di Belardo viene chiarito e delineato attraverso l’operato e la definizione del suo opposto, John Brannox. The New Pope in qualche modo resetta la stagione precedente e sviluppa le potenzialità parzialmente intrinseche della prima serie, perché dopo un Papa divenuto santo per i fedeli ce n’è adesso uno che parte da un ascetismo riconosciuto per arrivare dall’altro capo del percorso. I due papi sono misteriosi e provocatori, ognuno a suo modo, confermando uno dei punti fissi del cinema di Sorrentino o meglio delle sue trame e delle sue geometrie, cioè che l’assenza è presenza. Niente di nuovo sotto il sole, vero: ma è la maniera con cui il regista mette in scena le sue ossessioni, il suo pensiero, le sue assenze e i suoi vuoti che è stupefacente, dirompente, così personale da risultare alla fine con una potenza unica tale da far diventare Paolo seriamente uno dei registi più importanti della sua epoca. In questi nove episodi, lunghissimi a tratti, velocissimi nel pensiero, così lenti nel loro ritmo ma così maestosi nella loro portata teoretica, succede tutto e niente, nessun personaggio sembra muoversi dalla sua allocazione narrativa mentre alla fine ce li ritroviamo dove non ce lo aspettavamo.

The New Pope, rispetto a The Young Pope, ha forse la capacità di mostrarsi (inconsapevolmente?) più attuale, determinando in questo modo alcuni snodi fondamentali della trama che svicolano tra papi deposti in vita, terrorismo islamico, idolatria. E anche se sembra solo una lettura superficiale, a sentire Paolo Sorrentino quando dice che per creare le sue trame “basta stabilire i personaggi, un minimo di trama, e il resto è quasi automatismo” viene spontaneo pensare che l’approdo del nono episodio sembra essere stato in testa all’autore fin dalla prima, incredibile immagine del primissimo episodio della prima serie. Il Vaticano e la religione cristiana fanno parte integrante della struttura narrativa globale, ma possono prestarsi benissimo a comode ed ampie metafore dell’uomo: eppure, si percepisce un certo gusto autoriale nel disegno di certi risvolti, come la presenza femminile in luoghi unicamente maschili, tema particolarmente caldo e che in genere si presta a fortissime cadute di stile e originalità. Sorrentino invece sembra incunearsi nelle tematiche, prendendosi tutto lo spazio possibile per osservare la realtà dai punti meno frequentati ma più importanti. Come il femminismo, appunto; come gli agi religiosi, anche; non ultimo, come la pedofilia.

Si potrebbe arrivare a dire che la modernità di The New Pope è quasi impercettibile quanto necessaria: perché è portata avanti attraverso una scrittura densissima che non dimentica né i personaggi secondari (disegnati in punta di penna) né lo sfondo, il contesto.

Luigi Canfora ha lavorato sui costumi insieme a Carlo Poggioli. Se a parlare dovessero essere i numeri, basta leggere qua: 4.500 costumi, 1.100 paia di scarpe, 300 croci preziose per cardinali e vescovi, 200 croci per suore, frati, ordini religiosi, 350 anelli preziosi per cardinali, vescovi, 450 papaline e cappelli, 12.000 grucce appendiabiti, 4 ricamatrici, 120.000 pietre usate per i ricami sui piviali papali, 200 bozzetti disegnati, 12.000 metri di tessuto utilizzati. Un vero e proprio tempio di stile e bellezza, che nei fatti tramuta la serie coprodotta da Sky e HBO in un luogo ai confini con la favola barocca e dove i personaggi diventano quello che sono anche attraverso il loro look. Abiti e non solo che lasciano senza fiato per la loro maestosità ma anche per come riescono a restare in equilibrio perfetto tra normalità e grottesco, riuscendo alla fine a spaventare quasi per la loro imponenza e il loro fascino voluttuoso. A volerne dire male, ma arrivando per forza a dirne bene, The New Pope è la dimostrazione fisica e visiva quindi prepotentemente vera che in questa fase calante del cinema e dell’immaginario basta avere una visione chiara dei tuoi personaggi e un apparato scenografico che, oltre a essere sontuoso, è intimamente calato e impregnato di trama e di senso, per poter creare un’opera metatestuale fondamentale. The New Pope è forse questo, allora: è la perfezione estetica, l’armonia degli opposti, una galleria d’arte rimpicciolita e adattata alla struttura televisiva, lo spianamento dei confini tra grande e piccolo schermo. Insomma, la vittoria del significato che si fa significante, il contenitore che spiega il contenuto, un tutt’uno tra forma e senso che non ha eguali, nel cinema e in tv, almeno nel nostro Paese.

Un (meta)senso che poi si spinge molto più in là di quanto si possa pensare: perché dal Potere che è – sempre – peccato si arriva di volta al volto umano del Male – Voiello, ma non solo -, arrivando alla contemporaneità più surreale e problematica. Sempre e comunque sviscerato in maniera dissacrante, divertita e spesso anche divertente: perché non è da trascurare la componente ludica nella scena sorrentiniana (così’ vicina, anche in questo, a Fellini), Paolo diverte e si diverte destrutturando ogni cosa, dalla morale ai titoli di testa e di coda, mostrando il reale in tutta la sua abbagliante, bellissima irrealtà. The New Pope è insomma Paolo Sorrentino all’ennesima potenza, che eleva i valori (e i plusvalori) di The Young Pope perché l’universo barocco, scintillante, decadente, simbolista, enigmatico, sontuoso di Paolo Sorrentino sembra essere più che mai adatto al format televisivo, con le sue lunghezze e le sue potenzialità narrative. Portando di fatto The New Pope tra le vette più alte non solo della televisione, ma anche del cinema e finanche dell’immaginario contemporaneo. Probabilmente, baciato dalla mano di Dio.