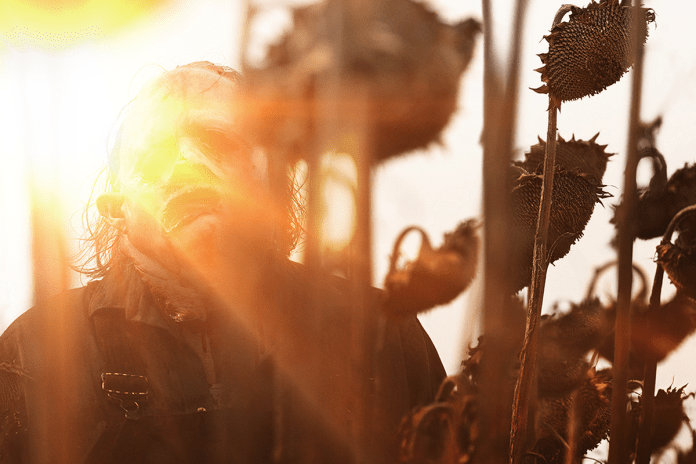

Non aprite quella porta recensione film Netflix di David Blue Garcia con Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Mark Burnham, Olwen Fouéré e Nell Hudson

Elton John, fiaba americana, perdita dell’identità, confusione sessuale e… motoseghe

Sono trascorsi cinque anni dall’uscita nelle sale internazionali di Leatherface, ottavo film del fortunatissimo franchise horror Non aprite quella porta, dopo di che il silenzio. Nel frattempo Lionsgate perde i diritti e Legendary Pictures li acquisisce, nonostante Leatherface – film dalla genesi travagliata e dalla lavorazione ancor più complessa coordinata dal noto duo Alexandre Bustillo e Julien Maury (À l’intérieur, 2007) – non riesca in nessun modo a convincere, non soltanto la critica e il pubblico generalista, ma anche e soprattutto gli affezionati del franchise avviato dall’ormai leggendario Tobe Hooper nel lontano 1974.

Laddove Leatherface si poneva come prequel nient’affatto legato alle estetiche e allo stile narrativo del film originale di Hooper, fallendo su tutta la linea, questo nuovissimo Non aprite quella porta diretto da David Blue Garcia e su soggetto di Fede Álvarez, distribuito internazionalmente da Netflix, sceglie invece la via del requel, una modalità narrativa sfruttata anche dall’ultimo e sorprendente capitolo del franchise Scream.

Come noto, con il termine “requel” si intende una contaminazione tra reboot e sequel, ossia un film che sfrutta le materie dei capitoli precedenti senza tuttavia rappresentare un’importante e definitiva continuazione della trama.

Non aprite quella porta (The Texas Chain Saw Massacre, 1974) di Tobe Hooper rappresenta per il cinema horror un testo seminale, capace di cambiare per sempre il volto di quel genere a livello internazionale.

Un film che diviene presto rivoluzionario, nonostante partorito da un sistema assolutamente low budget e che per certi versi nasce come alternativa di un prodotto differente pensato da Hooper e Kim Henkel come un modello horror surreale, con tanto di troll e abitazioni in grado di mutare e muoversi come veri e propri personaggi.

Tutto cambia durante le feste di natale, Hooper si ritrova bloccato in un grande centro commerciale decisamente affollato, guardandosi attorno nota delle motoseghe, consapevole che il solo avvio di queste potrebbe permettergli di farsi strada verso l’uscita molto più rapidamente.

L’idea lo diverte ma la decisione si sposta presto sull’attesa e la noia. Nonostante ciò una base narrativa si presenta all’improvviso e Hooper comincia a rifletterci, aiutato dall’ascolto in loop di Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, accompagnato ad una traccia di pensiero decisamente scarna che ha a che fare con un gruppo di ragazzi sperduti lungo le strade americane di provincia, un furgone a secco di benzina e una casa temuta da chiunque. Quando la traccia scarna di Hooper si lega alle macabre e reali vicende riguardanti Ed Gein, il film è già nato e il resto è storia.

Qualche tempo più tardi, Non aprite quella porta viene definito da John Landis come una fiaba classica, estremamente distante dalla metafora sociale dell’America dell’epoca, ma non solo Hooper non si dimostra d’accordo, con lui anche gran parte della critica e degli storici del cinema di quel periodo e di oggi.

Analizzando attentamente il film di Hooper infatti si rivela evidente la volontà dell’autore di mostrare (seppur estremizzati) gli effetti di alcune fasi nevralgiche per la storia degli Stati Uniti d’America tra le quali: i tempi del Watergate, la penuria di benzina e la fine della presidenza Reagan, dunque la classe sociale dei piccoli imprenditori costretta rapidamente e tragicamente a chiudere bottega, subendo una crisi sociale ed economica senza precedenti.

Un cinema horror rivoluzionario e “amatoriale” (uso della pellicola Super 8) che tra efferatezze e brutalità si dimostra capace di riflettere sul lato oscuro e politico dell’America, così come su tematiche profondamente controverse e ancora oggi attualissime, cioè la perdita dell’identità e la confusione sessuale, incarnate dall’intramontabile, temibile, scioccante e cult Leatherface – Faccia di Cuoio (Mark Burnham).

Un’introduzione necessaria poiché il requel di David Blue Garcia sembra mettercela davvero tutta nell’inseguire quelle tracce narrative ed estetiche ormai così irraggiungibili – torna la riflessione sulla repressione e confusione sessuale, dunque la motosega come prolungamento del pene e il gesto d’indossare un volto altrui – nel loro essere grezze, sporche e affascinanti, seppur estranee al modo di fare cinema dell’oggi.

David Blue Garcia e Fede Álvarez tornano ad Harlow tra comitati giovanili di ripristino e sviluppo urbano e la brutalità sopita ma mai scomparsa di Leatherface… nonostante destinata all’ospizio, come la sua final girl, fin troppo final

Il film di David Blue Garcia, pur scaturito da una lavorazione complessa e travagliata (cambi di regia, sviluppi bloccati e via dicendo), appare fin dal principio come un titolo estremamente pericoloso e per certi versi ingenuo, nella sua volontà così poco coraggiosa di farsi sequel diretto di un vero e proprio capolavoro della storia del cinema horror americano, ripiegando sulla formula del requel, nella speranza di salvare il salvabile, grazie soprattutto ad una buona fotografia e messa in scena della violenza splatter ed efferata che senz’altro diverte, facendo perdere l’attenzione dello spettatore rispetto alla scarsa qualità della scrittura, ad opera di Chris Thomas Devlin.

Sono trascorsi cinquanta lunghi anni dalla follia omicida di Faccia di Cuoio nel 1973. L’area desertica e pressoché disabitata del film di Hooper rivive grazie alla volontà di un gruppo di giovani imprenditori, guidato da Melody (Sarah Yarkin) e Dante (Jacob Latimore), interessato alla riqualificazione urbana e sociale della remota cittadina texana di Harlow. La città è stata infatti abbandonata da tempo e il gruppo intende mettere all’asta le proprietà per creare un’area alla moda e fortemente gentrificata.

Laddove Hooper si concentrava sulla comunità hippie, Garcia, Álvarez e Devlin si concentrano sul multiculturalismo e sullo scontro tra moderno e antico, a partire dagli strumenti posseduti dai giovani e dal mezzo con il quale raggiungono Harlow, ossia una Tesla, che non impiega granché prima di suscitare sguardi e sbeffeggiamenti da parte dei locali, tra i quali il rude meccanico apparentemente trumpiano, Richter (Moe Dunford).

Harlow è deserta, ma una famiglia non sembra voler andare via da lì. Il gruppo dei giovani imprenditori non vuole però sentire ragioni, prima che i nuovi cittadini e compratori arrivino, perfino quell’unica famiglia (composta da una madre anziana e malata e da un figlio apparentemente goffo, seppur temibile) deve andarsene.

Una morte improvvisa e inevitabile a pochi minuti dall’inizio del film scatena il panico e la violenza, risvegliando quel male spietato e senza freni, al quale nel lontano 1973 è sfuggita un’unica vittima, Sally Hardesty (Olwen Fouéré), divenuta un ranger temprato e affamato di vendetta.

Interessante e anomala l’ambientazione di questo nono film del franchise Non aprite quella porta, decisamente più western che horror e perciò priva di quelle atmosfere angoscianti, rurali e boschive che assumevano ruolo da protagoniste nel film originale di Hooper.

Oltre alle ambientazioni, non vi è più nemmeno la traccia narrativa del gruppo unito, piuttosto quella della distanza sociale e della distinzione politica tra individui, capace di generare, ancor prima dell’arrivo di Leatherface (ormai destinato all’ospizio, in termini di anni, ma non di capacità motorie), puerili tensioni e scontri emotivi dalla sorprendente inutilità, complice anche una scrittura inefficace e molto poco interessata alla costruzione di archi narrativi minimali. Così come di psicologie dei personaggi e approfondimento delle differenti ragioni rispetto alla volontà di salvare Harlow.

Fortunatamente a risollevare le sorti fallimentari del film di Garcia, interviene la messa in scena di una violenza efferata, splatter e body horror realmente efficace che si dipana tra crani frantumati, sbudellamenti, mandibole recise, decapitazioni e amputazioni di gruppo che raggiungono il loro apice in quella che si rivela essere la scena probabilmente più forte e memorabile dell’intero film, durante la quale Leatherface fa a pezzi un’intera comitiva di ragazzi e ragazze all’interno di un pulmino, tra luci al neon, gusto pop, fiumi di sangue e metafore sessuali.

La violenza però non è abbastanza e il film finisce presto per stancare, considerata la qualità della scrittura, così priva di coraggio, interesse e inventiva. Non basta l’efficace fotografia soleggiata e rovente di Ricardo Diaz, poiché ogni elemento del film si presenta fin dai titoli di testa come totalmente disinteressato a qualsiasi ricerca di non convenzionalità o derisione di una certa America, entrambi modelli chiave per il cinema horror di ieri e dell’oggi.

A sorprendere inoltre per inefficacia è la costruzione del personaggio di Sally Hardesty (Olwen Fouéré), la final girl del franchise Non aprite quella porta, colei che più di tutti dovrebbe essere esperta della crudeltà e spietatezza di Leatherface e dunque fortemente preparata (poiché sopravvissuta) a quella violenza e orrore.

Non è chiaro cosa sia accaduto, ancora una volta però si riflette sulla scrittura del film, fin troppo ingenua e puerile e capace di consegnare al pubblico e ai fan del franchise non tanto una rediviva e temibile Sally Hardesty, quanto una impreparata e per certi versi parodica donna anziana che pare uscita dall’ultimo Rambo, tra fucili a pompa, bestie scuoiate, richieste assurde e limiti di inventiva e carattere tali da condurla inevitabilmente e sempre più rapidamente verso la caduta, scontentando l’intero pubblico.

Non aprite quella porta… un requel fiacco, molto poco divertente e coraggioso, ma dall’alto tasso sanguinoso.