Radiofreccia recensione film di Luciano Ligabue con Stefano Accorsi, Luciano Federico, Francesco Guccini, Serena Grandi e Cristina Moglia

“Testa dentro che qua fuori è un brutto mondo.” (Radiofreccia)

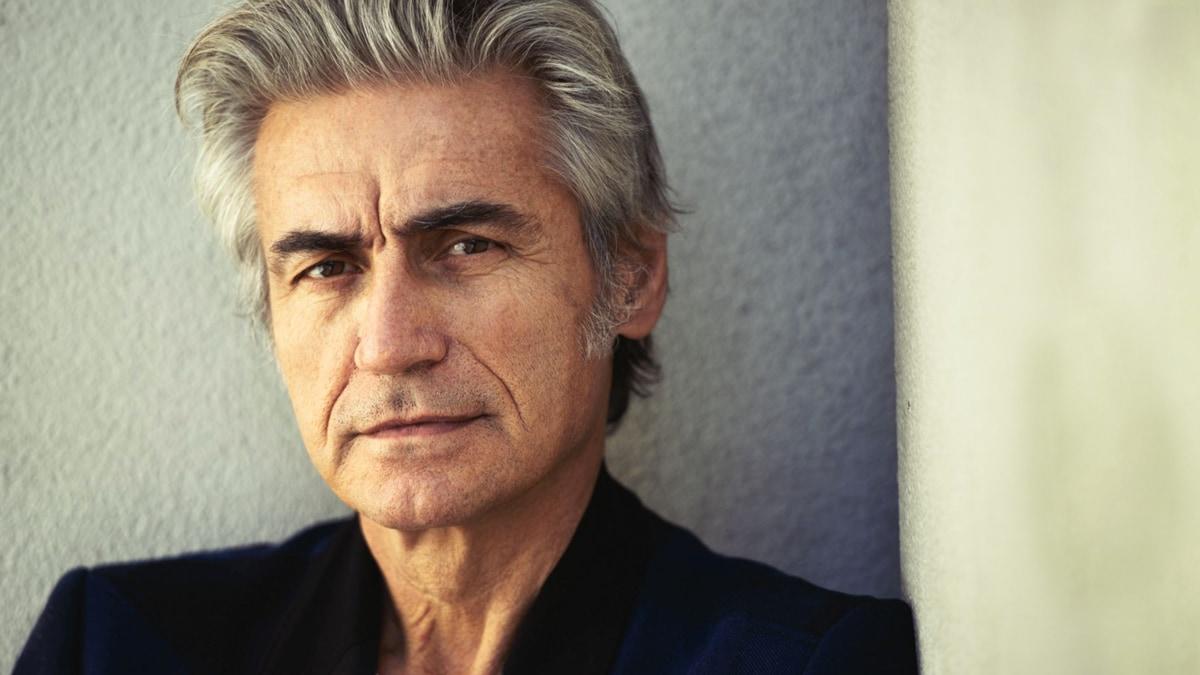

Bentornati a Cult, l’unica rubrica cinematografica che pur essendo in quarantena non si ferma mai. E non si è dimenticata che il 13 marzo Luciano Ligabue ha compiuto sessant’anni e non poteva che omaggiarlo con la recensione dell’eccelso Radiofreccia.

Primo Tempo

Era la fine del glorioso (?) ventesimo secolo e Ligabue, senza alcuna obiezione nel merito, era il miglior cantautore del momento. Sicuramente il punto di riferimento della mia generazione (quella dei trenta suonati già da un pezzo), ma anche dei giovani (di allora) qualche lustro più grandi di me. Se con Sopravvissuti e sopravviventi e A che ora è la fine del mondo Ligabue costruì delle solide fondamenta musicali per arrivare nelle casse stereo di tutti i ragazzi, con Buon compleanno Elvis generò appartenenza, creando una slavina di consensi ed emozioni, metaforizzando qualsisia momento delle prime avventure adolescenziali di chi godeva e vibrava ascoltando Hai un momento Dio, I Ragazzi sono in giro, Seduto in riva al fosso, Viva! o Certe notti.

Ma l’apice di tutto ciò, il riuscire a simboleggiare un modello di riferimento per diverse generazioni, Ligabue lo raggiunse il 13 maggio 1997, quando trovò compimento il suo primo romanzo Fuori e dentro il borgo, contenente quaranta brevi racconti che ripercorrevano le gesta della vita di provincia (di Correggio) dello scrittore/musicista e di alcuni suoi bizzarri conoscenti. Ligabue ancora non lo sapeva (o forse si), ma all’interno di quel romanzo v’era il soggetto di un ipotetico film che sarebbe potuto diventare un cult, in cui al suo interno potevano essere enunciati i tempi delle radio libere, della musica (quella vera) da ascoltare muti e in religioso silenzio, delle prime ribellioni adolescenziali su uno sfondo sociale intinto di rosso post-sessantotto, di droghe (quelle pesanti), di disagi psicologici, di amori e tradimenti. Ma Ligabue era (è) un genio, sicché il soggetto divenne ben presto una sceneggiatura (rielaborata a quattro mani dallo stesso Ligabue e Antonio Leotti), il cast venne formato da attori professionisti (seppur quasi tutti giovani) con qualche mina vagante in salsa pavanese (Francesco Guccini) e un aiuto regista d’eccezione, Antonello Grimaldi (concittadino di chi vi scrive), e il film ebbe finalmente origine: Radiofreccia.

Secondo Tempo

L’esordio alla regia di Ligabue non solo è sublime dal punto di vista estetico – la mano di un regista navigato al suo fianco come Antonello Grimaldi si vede eccome: il piano sequenza iniziale per la presentazione di tutti i personaggi del film dentro e fuori il bar Laika è un qualcosa di magnificamente esondante – ma è un tourbillon di emozioni, alcune sopite, che riecheggiano nei pensieri di chi l’adolescenza l’ha superata da un pezzo e la riverbera nei personaggi di Radiofreccia e nelle contingenze, siano esse allegoriche o melanconiche, oppure anche drammatiche, che il film trasmette.

Il ritratto di un gruppo di amici che bordeggiano con i personaggi, talvolta bizzarri, talvolta stralunati(ci), di un piccolo borgo di periferia (Correggio nella fattispecie di Radiofreccia), che vivono alla deriva di uno stato (sociale) sempre più distante dai problemi (il lavoro e la continua e ignifuga crisi di valori) dei giovani adolescenti, che provano ad arrabattarsi e a sudarsi un amore, fosse pure ancillare (cit.), creando un legame talmente fitto con la musica da farne una vero e proprio balsamo per i (tanti) mali, per poi soccombere nella tossicodipendenza (o nell’alcolismo) alle prime, presunte tali difficoltà, è lo specchio segreto, intimo, confidenziale e inconfessato di qualunque persona. O quasi: sono esclusi, ovviamente, tutti quei pacchiani che si sono sempre tenuti bel lontano dal vivere comune, preferendo coprire i loro problemi nelle mutande di papà.

Ligabue, nel decantare tutto ciò, ha confezionato una pellicola avanti anni luce rispetto ad altre simili – Jack Frusciante è uscito dal gruppo o Ovosodo per esempio – frutto anche dell’amore mai nascosto (a testimonianza di ciò il suo vivere ancora nel suo borgo) per la sua Correggio, per i suoi concittadini e per quei ’70 bui, plumbei e incerti circa il futuro da affrontare, ma anche ricchi di novità cangianti come il primo vero rock derivato dagli antesignani Bob Dylan, Rolling Stones e Pink Floyd e consacrato da Woodstock e Monterey, le radio libere come sinonimo di sfogo dalle esalazioni interiori di una coscienza divisa tra la libertà e la trasgressione, i media che insolentemente si fiondano sulle stanze di vita quotidiana divenendo quasi un partnership sociale, le contestazioni politiche e generazionali irrobustite dall’uso smisurato di droghe pesanti e leggere, parte quasi essenziale delle vite dei giovani. Ma sono anche gli anni del calcio asettico, di Italia – Germania 4-3, dei primi bikini contro i deliri pinzocheri del Vaticano e di una classe dirigente politica bacchettona (solo pubblicamente), della liberazione della donna dal vestito di mamma di casa a favore di un abito non misogino di moda, costume e intelletto che meglio le calza(va), dei primi Maggioloni e delle Mini Minor, degli aborti e dei divorzi.

Tutto ciò viene narrato in Radiofreccia dal flashback ventennale di Bruno (Luciano Federico) in cui, tra millanta personaggi, l’indiscusso protagonista è Freccia (Stefano Accorsi), chiamato così da amici e conoscenti a causa di una voglia di freccia sulla tempia destra, vero fulcro portante della narrazione della pellicola che, fin dai primi minuti, svela subito il suo fatal destino: morte per overdose. Poi via ad un flashback nel flashback per enunciare l’eletta schiera dei gregari, da Boris (Roberto Zibetti) il freddo insensibile del gruppo, a Iena, quello più timido e introverso; da Tito (Enrico Salimbeni), succube delle violenze familiari del padre, a Adolfo (uno straripante Francesco Guccini), barista e allenatore dall’animo rovente, fino ad arrivare a personaggi tanto secondari quanto eccentrici, come lo pseudo-cantante Kingo, l’aspirante attore Bonanza o l’allibratore di scommesse indicibili Virus, tutta gente che ha deciso come stare al mondo. Tutti questi personaggi sono accomunati da una sola parola: dicotomia. Dicotomia perfetta tra il bene e il male, tra l’universo di speranze giovanili e la galassia di tormenti – credo che c’ho un buco grosso dentro – tra un futuro (si spera) gaudente e un presente di conflitti interiori o esteriori – rimorso – tra un mondo, quello della musica e degli amici, dannatamente incomparabile – invece le canzoni non ti tradiscono. Anche chi le fa può tradirti, ma le canzoni, le tue canzoni, quelle che per te hanno voluto dire qualcosa, le trovi sempre lì, quando vuoi trovarle. Intatte – e l’altro, quello familiare e lavorativo, troppo corroso e corrosivo – te sta dentro che qua fuori è un brutto mondo – tra l’avvenenza (credo solo iniziale) dell’approssimarsi all’amore e le vessazioni e i calvari di quando questo amore finisce – si dice che non c’è niente di peggio che perdere la testa per chi non la perde per te – che, sfortunatamente, possono indurre a tentazioni fatali quali l’eroina – Bè… Probabilmente quella volta più che chiedermi perché mi sono chiesto perché no?

Il manifesto che Ligabue appende nei pertugi delle emozioni dello spettatore crea trepidazione, commozione, suscita financo rabbia, perché le immagini del manifesto si presentano così dannatamente reali da far credere che tutti i personaggi di Radiofreccia siano amici (da sempre) di tutti noi, che quel borgo sia il nostro borgo, che i problemi, i tormenti e le afflizioni stiano per carpire e angustiare anche noi, che quei buchi sarebbero potuti essere i nostri buchi, che Cristina (Cristina Moglia) potrebbe essere la prossima a farci stare male per amore (per chi crede all’amore ovviamente).

Dal punto di vista tecnico, Radiofreccia è un film lineare, con pochi virtuosismi della macchina da presa (eccezion fatta per la summenzionata lunga sequenza), con qualche cliché rivedibile – i pessimi riquadri prima di ogni sezione della narrazione – ma talmente forte empaticamente da declassare tali piccole nefandezze in errori in diesis minore. Ad edulcorare l’opera una colonna sonora da paura: Francesco Guccini, Iggy Pop, Lou Reed, David Bowie, Lynyrd Skynyrd, Creedence Clearwater Revival, Al Stewart, i Weather Report e Can’t help Falling in Love suonate dalla banda al funerale di Freccia sono un amplesso devastante, come incommensurabile è Ho perso le parole.

Radiofreccia è un’opera in diesis maggiore, per bellezza e grandezza parallela (un parallelismo cinematografo-musicale) a Buon compleanno Elvis dello stesso Ligabue. Opere genuine, agrodolci e talmente emozionanti da entrare di diritto nel nostro cuore. Opere talmente inesauste da divenir, senza che nessuno possa smentirci, un vero e proprio credo…

“Credo nelle rovesciate di Bonimba, e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l’affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre e un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un’Inter come quella di Corso, Mazzola e Suarez non ci sarà mai più, ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua, però prima di credere in qualcos’altro bisogna fare i conti con quello che c’è qua, e allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia sarà dura tirare avanti con trecento mila al mese, però credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto difficilmente cambieranno le cose. Credo che c’ho un buco grosso dentro, ma anche che il rock n’ roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con ventimila abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso, e credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddy Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri” (Radiofreccia)

Paolo S.