Stand by Me – Ricordo di un’estate recensione del film di Rob Reiner con River Phoenix, Corey Feldman, Wil Wheaton, Jerry O’Connell, Kiefer Sutherland, John Cusack e Richard Dreyfuss

“Non ho mai più avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù, ma chi li ha?”

Bentornati in Cult, l’unica rubrica empia e cattiva, che continua a pensare che amicizia e amore siano accidentalità disgiunte.

Se a metà degli ottanta, precisamente nel 1986, un regista qualsiasi avesse deciso di girare una pellicola basata su un soggetto del supremo Stephen King, pubblico e critica non potevano che aspettarsi un horror o, nel migliore dei casi, un thriller serrato o un fantasy allucinogeno. Già, perché in quel contesto storico, erano già tanti i film incentrati sui romanzi dello scrittore di Portland, da Shining a Carrie – Lo sguardo di Satana, da Le notti di Salem a La zona morta, da Fenomeni paranormali incontrollabili a Grano rosso sangue, tutti concatenati tra loro da un filo conduttore comune chiamato paura e, ad eccezione di Shining, da un modesto risultato in termini di qualità: Carrie – Lo sguardo di Satana è un’opera incompiuta, La zona morta un film lento e soporifero, mentre le altre pellicole summenzionate sono chilometricamente distanti da un giudizio positivo. A superare l’equazione Stephen King uguale Terrore ci pensò Rob Reiner, riadattando cinematograficamente una novella questa volta drammatica e avventurosa di King, contenuta nella raccolta Stagioni Diverse (Different Seasons) del 1982, nello specifico L’autunno dell’innocenza – Il corpo, partorendo Stand by Me – Ricordo di un’estate, un ritratto triste e malinconico sull’amicizia, quella vera, quella che si impernia nell’anima e non, come spesso accade, nelle corde cagionevoli della caducità e dell’egoismo.

Stand by Me – Ricordo di un’estate, non è però solo un lungometraggio sui risvolti dell’amicizia, ma un riecheggio mesto e nostalgico di tutte le sublimi, irripetibili e rimpiante avventure degli anni verdi della nostra vita, di episodi e peripezie che (ri)compaiono vivide e nitide durante la visione del film, che rievocano in noi nostalgici spettatori ricordi forse accantonati mai però perduti, proprio come succede al narratore della vicenda, lo scrittore adulto Gordie Lachance, interpretato da Richard Deyfruss che, compiendo un tuffo carpiato all’indietro, ci presenta la sua adolescenza e quella di altri tre amici. Nelle memorie di Gordie, relative all’estate del 1959, c’è tutto ciò che in salsa agrodolce la puerizia possa offrire (e che, fortunatamente, ha offerto al sottoscritto): c’è un piccolo borgo, Castle Rock, “1281 abitanti ma per me era il mondo intero”, con la sua quiete intrisa di indifferenza nei confronti del mondo; c’è la banda di Asso, dei bulli sempre pronti a perpetrare vessazioni contro i più piccoli o a compiere azioni teppistiche classiche dell’immaturità – le corse in auto, i coltelli, le millantate avventure sessuali, le sfide a chi rovescia più cassette della posta simulando partite di baseball –, vi sono i problemi familiari, fratelli maggiori invadenti, padri troppo severi e talvolta assenti, pomeriggi perduti a rincorrere sogni e immaginarsi come sarà l’imminente passaggio al ginnasio, le prime sigarette, le carte, le casette di legno e cartone, la periferia, la campagna, i treni, il bosco, le pozze d’acqua utilizzate come piscina ma infestate dalle sanguisughe. C’è il fiume. C’è una totale assenza del caos sordido generato dai clacson delle città e dallo smog eruttato da fabbriche, tram, colonne d’auto e metropolitane. E c’è quel sentimento interpersonale basato sul rispetto, sulla stima e sulla fiducia reciproca di cui tanto il mondo, mai come in questi tempi, ha bisogno: non l’amore ma l’amicizia.

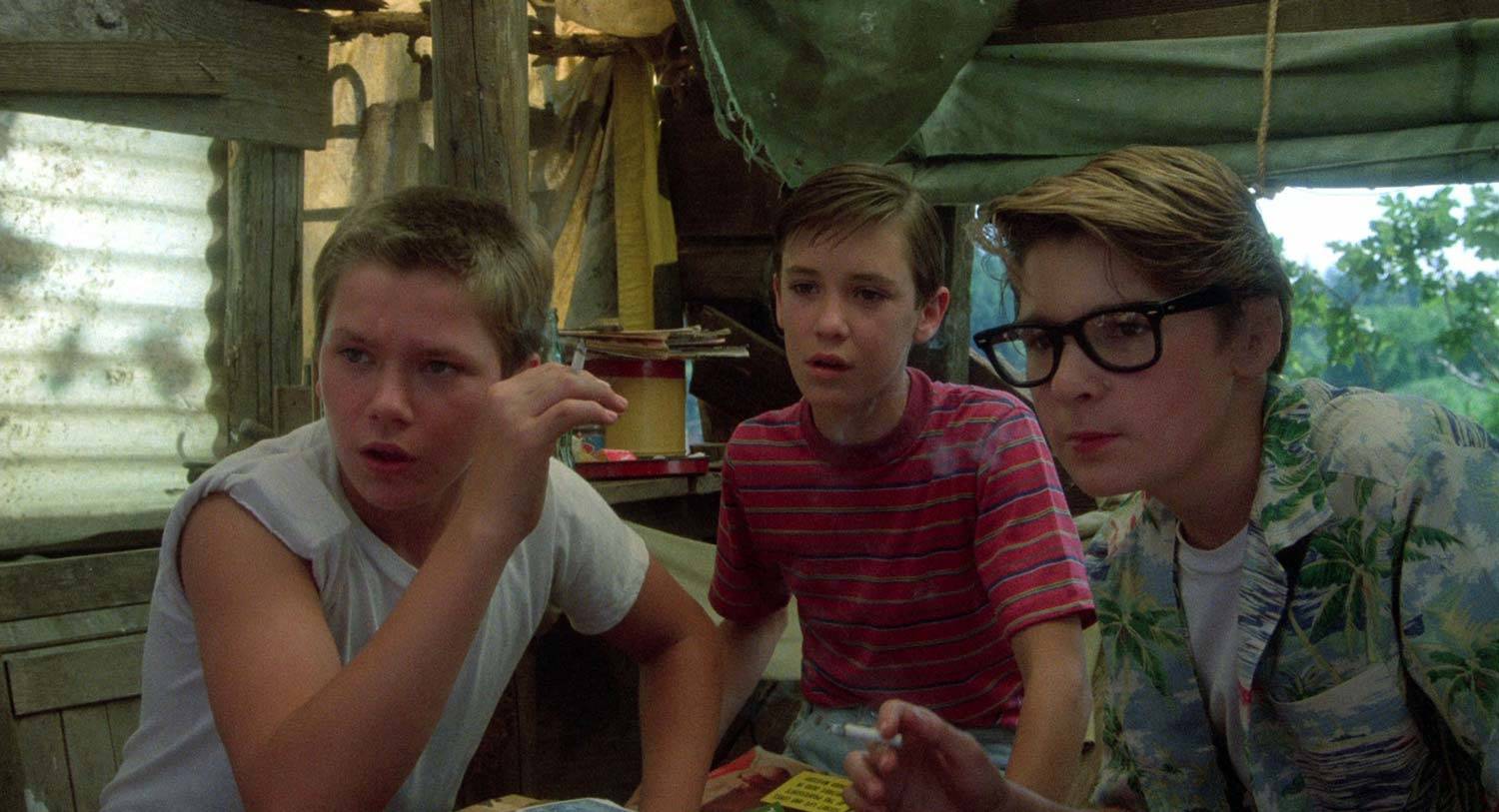

E l’amicizia tra i quattro amici di Castle Rock è sconfinante ed esondante ma soprattutto è un rimedio universale per le loro sofferenze personali: Teddy Duchamp (Corey Feldman) maltrattato dal padre, un veterano dello sbarco in Normandia, “Teddy, il ragazzo più matto della nostra banda, non ebbe mai una chance nella vita, suo padre soffriva di violenti attacchi d’ira e una volta premette l’orecchio di Teddy sulla stufa e quasi glielo carbonizzò”; Vern Tessio (Jerry O’Connell), il più insicuro e spostato dei quattro, vessato dal fratello maggiore Billy e ossessionato dal venale, “all’inizio della scuola aveva sepolto un vaso pieno di penny sotto la sua casa e aveva disegnato una mappa per poterlo ritrovare ma la settimana dopo la madre buttò via la mappa: Vern stava cercando di ritrovare quei penny da nove mesi. Nove mesi, pensate. Non si sapeva se riderne o piangerne”; Chris Chambers (River Phoenix ti voglio bene), migliore amico di Gordie, proveniente da una famiglia di piccoli delinquenti, “il nostro capo e il mio migliore amico, la sua famiglia aveva una pessima reputazione e in paese erano tutti convinti che Chris avrebbe fatto una brutta fine… Chris compreso”; ed infine, il narratore della vicenda Gordie Lachance (Wil Wheaton), rimasto figlio unico dopo la dipartita del fratello maggiore Denny (John Cusack), trascurato dalla madre e ignorato completamente dal padre.

La terza regia di Rob Reiner è un manifesto indelebile dei rimpianti giovanili e di un tempo che non ritornerà più, ma anche una dicotomia perfetta tra la spensieratezza pubescente e le terrificanti realtà del mondo adulto, “Sono nel pieno della mia giovinezza e si è giovani una volta sola”, “Sì, però si rimane stupidi per sempre”. Difatti, il viaggio che i quattro amici compiono per andare a ritrovare il cadavere – l’ombra oscura della penna di King è indelebile anche in un racconto di amicizia – è una metafora del percorso che ognuno di noi affronta quando si arriva al limine delle maturità, ove il passaggio da adolescente ad adulto è assai delicato e talvolta decisivo per gli anni a venire. Reiner tratteggia alla perfezione i quattro personaggi nonché i cangianti aspetti dei loro caratteri mediante i quali si ancora il legame d’amicizia, quasi un vincolo a quell’età, concentrandosi più sui loro lati deboli, sulle nefandezze e le naturali imperizie, così da renderli emotivamente più vicini allo spettatore, più comprensibili e financo più remissibili per alcune azioni che invero sono assolutamente biasimevoli come l’utilizzo di un’arma da fuoco, il rischio di essere travolti da un treno e il fumo (sono la persona meno bacchettona del mondo, anche perché il fariseismo tediante mi ha sempre prosciugato gli zebedei, ma va assolutamente detto che il fumo è una delle cose più schifose che esistano). A facilitare il lavoro di Reiner vi hanno pensato i due sceneggiatori, Raynold Gideon e Bruce A. Evans, capaci di creare e mescolare dialoghi, fonemi e sillogismi propri dell’età puerile, facendo della sceneggiatura di Stand by Me un’effigie esemplare da cui in molti hanno preso ispirazione (non ultima la serie tv Stranger Things).

Il regista compie anche un’altra impresa, ovvero quella di accantonare il summenzionato elemento caratterizzante la poetica di King, ovvero la paura, di cui tutti invece soffriamo nel momento in cui diveniamo adulti: la paura di un tempo passato, di un’infanzia perduta, di gaiezza, letizia e serenità che ormai non torneranno più. Stand by Me, però, veleggia controcorrente rispetto alla malinconia per le cose perse: invero, più il tempo passerà, e più il film diverrà pietra miliare del suo genere, ammesso e non concesso che ora non lo sia. Ma la paura è anche relativa alla mostruosità della maturità e della vecchiaia e di amicizie mancate o, peggio, perse, “Gli amici vanno e vengono nella vita, come i fattorini in un albergo”. Alla fine di un viaggio c’è sempre un viaggio da ricominciare (cit.), e i quattro amici, senza paura, poiché da giovani il sentimento di invulnerabilità è pandemico, terminano il loro viaggio affrontando a muso duro le problematiche della vita (rappresentate nella scena finale dall’alterco con la banda di Asso) e arrivando in una stazione ben precisa: la maturità (la telefonata anonima alla polizia per il ritrovamento del cadavere)… ”Sapevamo esattamente chi eravamo ed esattamente dove stavamo andando”.

Il finale, durante il quale Gordie adulto narra ciò che la vita ha poi riservato ai quattro amici negli anni a venire, è quanto di più triste e malinconico vi possa essere: l’amicizia fra i quattro si è eclissata e uno di loro, Chris, nel frattempo divenuto un avvocato (a discapito di chi vedeva in lui solo un criminale), è stato ammazzato mentre in una rissa difendeva un ragazzo. Ma uno degli ultimi ciak, in cui mediante dissolvenza Chris scompare nel nulla, è uno dei momenti cinematografici più tristi e amari, che più lo si guarda e più fa male, che più lo si osserva e più fa aumentare il dolore, se considerato quanto capitato a River Phoenix qualche anno dopo. È uno di quei ciak che, come Stand by Me, rimarrà imperituro nei secoli dei secoli.

Paolo S.